現金出納帳におけるマスタの役割

こんにちは、事務所スタッフです。

今回は少し技術的な部分についてのお話をしていきたいと思います。

以前の「スプレッドシートで作成した現金出納帳」を例にとってご説明します。

マスタとは

Excel等をよく使う方には見覚えのある言葉かもしれません。

「何度も使う言葉等は別に一覧表を作っておいて、そこから引用しましょう」という仕組みです。

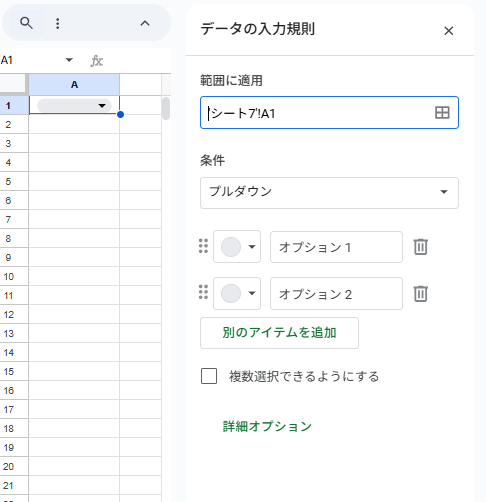

例えば、プルダウンメニューを設定する時は1つだけならこの画像のように該当セルを選んでメニューの項目を1つ1つ設定していきます。

1つや2つであれば個別に設定しても大して苦労しません。

では、出納帳のように例えば項目が数十個必要だったり、そのプルダウンメニューが100個以上必要だったりした場合はどうでしょう。

一つ一つ設定していくのは大変なので、1つ作ったプルダウンメニューをコピーして設定してみました。

しかし、項目を1つ間違えていて修正をかけた場合、また最初から基本となるプルダウンメニューを設定して、それを別のセルにコピーしていくとなると大変な作業になります。

そこで、基準となるデータの表(マスターデータ)を別シートに作っておいて、それを引用して使う方法を取ります。

マスタの利用例

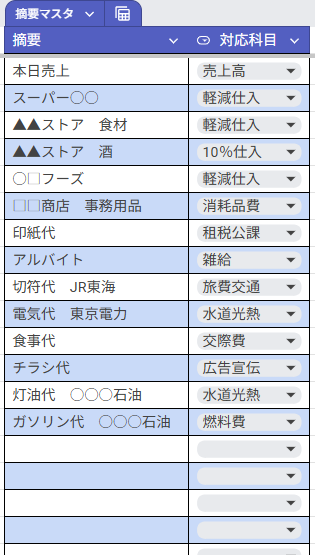

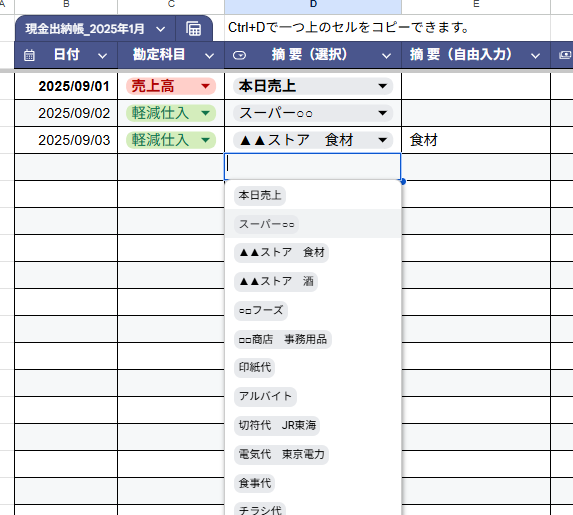

こちらの画像はスプレッドシートの現金出納帳に設定した、それぞれ「科目マスタ」と「摘要マスタ」になります。科目マスタは出納帳での「勘定科目」の項目に設定されたプルダウンメニューの引用元となっています。

同じく、摘要マスタは「摘要(選択)」の引用元となっています。

更に、摘要マスタの「対応科目」に設定されている科目は「科目マスタ」の勘定科目の項目から引用したプルダウンメニューになっています。

あちこちで引用されて頭が混乱してしまいそうですが、あらかじめこのような表を作っておくことでどこか1つを変更すれば他の引用した全ての項目に同じ変更を適用することができます。

そして、マスタが2列・3列になっていることで更に便利な仕組みを使うことが出来ます。

「スプレッドシートで現金出納帳」の記事で、「摘要(選択)を選ぶと自動的に科目と税率が入る」という仕組みを説明しましたが、このマスタを利用しています。

流れを説明すると、

- 出納帳の摘要(選択)から項目を選びます。このプルダウンメニューは摘要マスタの摘要から引用しています。(例:本日売上を選ぶ)

- その摘要マスタには各項目に対応した勘定科目(対応科目)が設定されています。この科目プルダウンメニューは科目マスタの「勘定科目」から引用しています。

- 出納帳の「勘定科目」には「摘要(選択)から何か選ばれたら、その内容を参考にして摘要マスタから同じ内容を探し出し、該当した項目と同じ行の対応科目を表示しなさい」という命令を記入してあります。(例:本日売上の対応科目は売上高)

これをまとめることで、「摘要(選択)を選ぶことで自動的に勘定科目が選ばれる」という仕組みができあがります。(例:本日売上を選ぶと科目に売上高が入る)

こういった仕組みをあらかじめ作っておくことで、後々の作業効率を上げることが出来ます。